あの頃、理科の授業で習った「電流」と「磁界」の話、まだ覚えていますか?

「右手?左手?どっちだったっけ?」と曖昧な記憶。

しかし実は、その法則こそがモーターの基本そのもの。

この章では、電力やフレミングの法則といった“懐かしくて新しい”知識を、イラストとともにおさらいしながら、モーターの仕組みにぐっと近づいていきましょう。

電気と磁気

モーターは、電気的エネルギーを使って機械的仕事を行う装置と定義されます。

よくここの解説が「もう知ってるよね?」と言わんばかりに省かれます。

実は、ここで言う電気的エネルギーには、磁気が持つ力、つまり磁力を電気によって生み出させている、という多くのモーターの超基本的な原理から理解していく必要があるのです。

つまり、モーターについて理解を深めるには、磁力についての簡単なおさらいが必要になります。

磁気とは、磁石が鉄を惹きつける性質のことで、その時に発揮される力を磁力もしくは、磁気力と言います。

磁力の及ぶ範囲を磁界や磁場といい、それは目には見えません。

それをイメージしやすくするために考え出されたのが、磁力線と呼ばれる磁力を可視化した線で、その線の間隔が狭いほど、磁力が強い事を表します。

これは空間の磁界の強さを表すもので、磁束密度と表現されるが、同じように磁界そのものの強さを表す磁界強度という指標が存在します。

そして、コイルに電流を流すことで電磁石となり、それが電気的エネルギー且つ磁力の応用に繋がる事でモーターの駆動原理に大きく関わることになるのです。

電磁石

磁界を発生させることが出来るのは磁石ばかりではありません。

コイルに鉄心を入れる事で電磁石の磁力が強くなり、こういった導線に電流を流すと、それを取り巻くように同心円状の磁界が発生します。

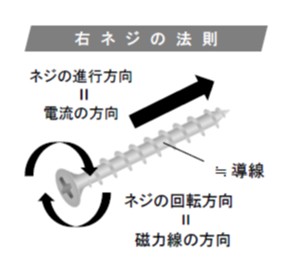

電流の周囲に出来る磁力線の向きは電流の向きに対して右回りになりこれを右回りで締まるネジに見立て「右ネジの法則」や、発見者の名前から「アンペールの法則」と言います。

このように電気によって作られる磁石を電磁石といい、導線が数本では大した磁力を生み出すことが出来ないため、通常は導線をつる巻状にしたコイルが使用されるのです。

コイルの巻数を増やすと、隣り合った導線の磁界が合成し、それを繰り返すことで更に磁界が強くなります。

モーターと発電機

ここまでモーターは電気的エネルギーを使って機械的仕事を行う装置として、その基本となる磁力と電気の関係性を解説してきました。

実はこれとよく似た原理で私たちの身の回りで役に立っている装置があります。

それは、発電機です。発電機は、電気エネルギーを使って機械的仕事を行う装置のモータと逆に、機械的仕事を電気エネルギーに変換する装置を指します。

磁場の中にある導体に電流を流すか、磁場の中で導体を動かすかによって、モータと発電機のどちらになるかが決まります。

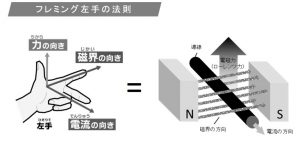

電磁力発生の基本原理は、フレミングの左手・右手の法則で説明することができ、基本的にモーターは、それらの作用により生まれる回転する力を発生させ、その力を機械的な仕事(回転する力を利用して役立てる)に活かされます。

フレミングの法則

懐かしい法則が出てきましたね。

これは、電力、磁界、電磁力の方向には一定の関係があり、それをわかりやすく説明するのに役立ちます。

実はこの法則は、モーターの原理を知るうえで非常に重要な法則となるので、ここで改めて復習しておきましょう。

磁界の中で、導線に電流を流すとそれまでの磁界電流によって発生する磁界が影響し合って、物体を動かす力が生まれます。

これを電磁力やローレンツ力といい、これがモーターの回転原理に利用されるというワケです。

下の図をご覧ください。

これは、磁場中の導体に電流を流すことで、力が発生する様子を示しています。

このように、力の発生は、フレミング左手の法則で説明する事が出来ます。

図中の磁界の方向は、磁束密度、SI単位では[T]テスラで表され、磁場内を通る磁束の量であり、磁場の強さを表す物理量を言います。

電磁力の大きさは、電流の大きさや、周囲の磁界の磁束密度、磁界内の導線の長さに比例します。

ただし、これは磁力線の方向と電流の方向は直角の場合にのみ当てはまるので、注意が必要です。

電磁誘導作用

電磁力は磁界と電流の組み合わせで生まれる力ですが、その組み合わせを変える事で磁界と力により電流を発生させることができ、その現象を電磁誘導作用と言います。

フレミング右手の法則で証明することが出来るこの作用は磁界、力、電流の方向には一定の関係がある事を表しています。

ここでの図示は割愛しますが、このフレミング右手の法則は、まさに本誌で特集するモーターの原理と非常によく似ていながら、対を成す原理を持つ発電機の原理を説明する際に使用されます。

フレミング右手の法則は、左手の法則と大きく異なるポイントとして導線を動かすことで、電流が流れる(フレミング左手の法則では、導線に電流を流して物体を動かす)事を記憶しておきましょう。

コイルと電力

モーターが回る仕組みの中心にあるのが「コイル」と「電力」です。

モーター内部には、コイルと呼ばれる、導線をぐるぐると巻いたものがあり、ここに直流(DC)や交流(AC)の電流を流すと電磁力が発生し、更にその周囲には磁界が発生します。

この磁界と永久磁石や、電磁石の相互作用によって、力(ローレンツ力)が発生し、回転軸にトルクが加わります。

特に直流(DC)モーターでは、整流子とブラシを用いてコイルへの電流の向きを切り替えることで、連続した回転が得られます。

一方、交流(AC)モーターでは、回転磁界を作り出すことでコイルに誘導電流を発生させる「誘導モーター」や、同期して回転する「同期モーター」などのタイプがあります。

どの方式であっても、コイルを流れる電流と磁場の相互作用が基本原理です。

モーターとは、まさに電気エネルギーを磁気的な力に変換し、それを機械的な回転運動に転換する装置なのです。

それでは次項から本格的にそれぞれのモーターの種類や仕組みを解説していきましょう。