本章では、「モーターとは何か?」といった基本的な解説を、前章の電気の基礎知識を用いて行っていきます。

また、モーターを語るうえで使用する専門用語は数えきれない程ある中で、基本中の基本となる用語も取り上げます。

モーター超入門では、よく似た性質をもつモーターを、基本構造や特性、用途で簡単に分類するので気軽に読み進めて下さい。

モーターと消費電力

これから、本格的にモーターの解説に入るその前に、少しだけクイズをしましょう。

貴方がこのマガジンを手に取っているという事は、少なくともモーターに興味関心があるのだと思いますが、そのモーターが消費する電力は世界全体の電力消費量の何割を占めているか、考えた事はありますか?

それでは、早速ですが問題です。

Q,世界全体の電力消費の何%がモーターによって消費されているでしょう。

1、約5~10%

2、約25~35%

3、約45~55%

4、約60~70%

正解は本章下に記載していますので是非チェックしてみてください。

いかがでしたか?予想通り?それとも意外と多かったでしょうか?

IEA(国際エネルギー機関)や、IEEMA(国際電気電子機器製造者協会)等のデータによれば、家庭用・商業用を含めた世界全体の電力消費の45〜55%程度が、モーターによって消費されているとされています。

産業用途の電力消費量に至ってはなんと約70%は電動モーターが消費しているというデータがあります。

全世界でのモーター生産台数は近年100億台を超えたとされ、そこには科学技術の発展による家電製品や、工業器機の動力としての使用用途、欧米を中心とした自動車の電動化の進展による影響があるとされています。

このように、全世界いたるところで使用されるモーターには用途や環境によって様々な種類と分類が成されます。

しかし、ほとんどのモーターの原理は前章でも解説したように、電気が生み出す磁場の力によって成り立っています。

ここからはいよいよ、それらの知識がどのようにモーターという装置の中で活かされているのか、実際の構造や動作を追いながら見ていくことにしましょう。

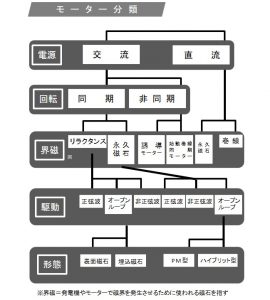

モーターの分類

モーターと一口に言っても、その種類は実にさまざま。

用途や制御方法、電源の種類によって分類され、それぞれに特徴や得意分野があります。

たとえば、家庭用の家電に使われるモーターと、工場の機械を動かすモーターでは求められる性能が異なります。

ここでは代表的なモーターの分類を紹介します。

モーターは、駆動原理から電源、回転、界磁、駆動、形態という切り口で分類することができます。

元はと言えばモーターは、供給する電源によって直流電源駆動と交流電源駆動に大きく分けられていました。

2つに分類される直流モーターは次のように分けられます。

・小容量のDCモーターは永久磁石を界磁として用いる。

・大容量のモーターには巻線界磁を用いる。

また、電磁力以外の力を利用したモーターとして超音波モーターや静電モーターがありますが、他のモーターと比べてシェアは少なめです。

ただし、使用用途は限られるものの、一部分野では強みを発するモーターです。

小型且つ精密で高トルクを必要とする医療機器や光学機器などで使用されます。

モーター専門用語

代表的なものに限られますが、これからモーターの種類を解説するにあたって、最低限必要となる専門用語をいくつか取り上げます。

[運転]

モーターを作動させて回転する力を得る事を運転と言います。

モーターに駆動される側を負荷といい、負荷をかけずに運転をしている状態を無負荷運転と言います。

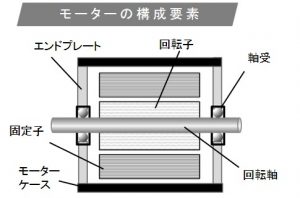

[モーターの構成]

モーターは固定子(ステーター)と回転子(ローター)という2つの部品の電磁気作用によって回転し、一般的にはモーターケースに固定子が備えられていて、その内部に回転軸を備えた回転子があります。

ほとんどの場合、回転軸方向の両側にはエンドプレートが備わっています。

エンドプレートには回転軸を支える軸受(ベアリング)が備えられ、回転軸の摩擦を抑えています。

軸受については本章の最後にも詳しく紹介します。

電源または駆動回路からモーターに電力を供給する導線はリード線といい、小型のモーターでは内部のコイルに接続されたリード線が、そのままモーターケース外に導かれることもあります。

大型のモーターでは、モーターケースの外側に備えられた端子盤の端子までリード線で導かれます。

[トルク]

回転形モーターはその名の通り、回転する力を発生し、これをトルクや回転力と言います。

トルクを表す単位はN・mと表されますが、これには力の大きさのみを表すNに加え、物体を回転させる力の原理(回転軸から離れる程小さな力で回転させることが出来る)から大きさと方向をもつ性質を表しています。

トルクでは力を作用させる方向が重要になります。

したがって、力の方向が回転中心を通っている場合、力がどんなに大きくてもトルクは0なのです。

モーターが発揮しているトルクは駆動トルクということもあり、対して負荷側のトルクを負荷トルクと言い、不可をかけて運転中のモーターを流れている電流を負荷電力と言います。

[回転数]

モーターの回転速度は、単位時間に回転子が回転する回数で表現されます。

これを回転数と表現し、代表的な単位としては、[Hz]や[s-¹]、[rpm]などで表されます。

回転する間に回転速度が変動する場合は、これらで表せない為、角速度[rad/s]で表されます。

[損失]

モーターは電気を機械の力に変える装置ですが、その変換は100%効率的ではありません。

実際にはいくつかの損失が発生していて、これが発熱や効率低下の原因になります。

主な損失には「銅損」「鉄損」 「機械的損失」の3つがあります。

まず銅損は、モーターのコイルに電流が流れることで発生する熱損失で、電気抵抗によって生じます。

これは「ジュール損」とも呼ばれ電流が大きくなるほど増加します。

次に鉄損は、磁石の力で鉄心が交互に磁化されることで生じるエネルギー損失です。

これはヒステリシス損と渦電流損に分けられますが、込み入った内容になるので本章では割愛します。

最後に機械的損失は、軸の回転による摩擦や、冷却ファンによる空気抵抗などが原因となる損失を言います。

[定格]

モーターは使い続けると発熱による温度上昇で巻線が焼損して壊れる事があります。

モーターの「定格」とは、そのモーターが無理なく安定して使える条件のことを指します。

中でも「定格電圧」はモーターが最も効率よく動作する電圧を、「定格出力」は連続的に出せる最大のパワーを、「定格トルク」はその際に発生する回転力を意味します。

これらの値を超えて使うと、過熱や劣化などのトラブルを引き起こす可能性があるため注意が必要です。

モーターの本体には「銘板」と呼ばれる金属プレートが取り付けられており、そこに定格値がしっかりと明記されています。

使用前にこの銘板をよく読み、モーターの性能や限界を正しく理解することが、安全で長持ちする運用の第一歩になります

直流モーター

こまでで、モーターの概念や回転原理、専門用語を解説してきました。

それではいよいよ、モーターの種類や分類について学んでいきましょう。

直流モーターの基本的な回転原理は全て同じです。

基本となる固定子の磁界の中で、コイルを備えた回転子を回転させます。

その際に「整流子」と「ブラシ」という機構が重要な役割を果たすので、こうした構造のモーターを「整流子形モーター」と呼びます。

整流子形モーターは交流を電源とする物もあるので、区別する場合は直流整流子モーターとも言います。

単に直流モーターやDCモーターという場合も直流整流子モーターを指します。

ブラシレスモーターやステッピングモーターと呼ばれるモーター種も直流を電源としますが、パルス波の駆動回路が必要になるため、直流モーターとは別の分類とされることが多い傾向にあります。

基本構造

モーターが動くために基本となる磁界を作り出している界磁は固定子(ステーター)によって形成されます。

巻線形が界磁となるコイルを界磁コイル(ステーターコイル)と言い永久磁石形が界磁となる磁石を界磁磁石(フィールドマグネット)と言い、どちらもモーターケース内に収めされています。

回転する回転子(ローター)の軸が軸受を介して、ブラケットに備えられます。

回転子には、整流子形モーターにおいて重要な役割の整流子(コミュテータ)が備えられます。

コイルには整流子を介し、回転子を挟み込むような形状を以って、ブラシから電気が供給されます。

ブラシはブラシ本体に備えられたスプリングなどの力で整流子に程よい力で押し付けられ、同じく備わったリード線によって外側の端子に接続されます。

ブラシは滑らかに接触する性質をもつカーボンで作られることが多くカーボンブラシと呼ばれます。

その他、金属製のブラシなどもありますが、一様にしてブラシは少しずつ消耗していくので、ブラシの交換等のメンテナンスが必要になります。

一方、ブラシレスモーターは、その名の通り「ブラシ」がないモーターです。

従来のブラシ付きモーターでは、電気を流すためにブラシと整流子が接触して回転していましたが、ブラシレスモーターは電子回路で電流を切り替えます。

そのため摩耗が少なく、音も静かで長寿命、メンテナンスも減らせるメリットがありますが、回転数を制御するインバーターなどの専用のドライバ回路を要する等、運用が複雑となる側面も併せ持ちます。

交流モーター

交流モーター(ACモーター)は、交流電源によって動作しますが、電磁力で回るという点は同じです。

家庭用電化製品から産業機械まで非常に幅広く利用されています。

大きく分けると「同期モーター」と「誘導モーター(非同期モーター)」の2種類があり、それぞれに特徴と適した用途があります。

同期モーターは、回転子(ローター)が電源の周波数に正確に同期して回転するモーターです。

これは、界磁として使われる磁石や電磁石が、回転磁界と同じ速度で回転することで実現されます。

速度が一定で安定しているため、精密な制御や速度のブレが許されない用途に適しています。

一方、誘導モーターは、固定子(ステータ)が作る回転磁界により、回転子に電流が誘導され、その電流によって回転力が生まれる仕組みです。

回転子は電源の周波数よりわずかに遅れて回転するため「非同期」と呼ばれます。

構造がシンプルで摩耗部品が少なく、耐久性が高いため、メンテナンスが容易でコストも抑えられます。そのため、ポンプやファン、コンベアなど、安定した回転と長時間運転が求められる現場に広く使用されています。

さらに、ACモーターには三相モーターと単相モーターがあります。

三相モーターは主に産業用で使われ、効率や起動トルクに優れており大型設備やポンプなどの負荷が大きい装置によく採用されます。

単相モーターは、家庭用の100V電源で駆動できるため、扇風機や冷蔵庫、洗濯機といった日常的な電化製品に使われています。

このように、交流モーターはその構造や特性に応じてさまざまな種類が存在し、特にポンプのような用途では、必要なトルクや運転時間、電源環境に応じた最適なモーターの選定が不可欠となります。

次章ではそんなモーターの選定について解説します。

モーターの軸受

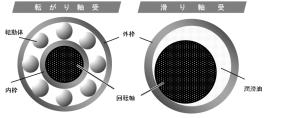

モーターに使われる軸受(ベアリング)にも種類があります。

滑り軸受は、回転面と固定面の間を油で潤滑する事によって、摩擦を軽減する油軸受けが一般的です。

構造はシンプル且つコンパクトであるものの、定期的な給油が必要になる点や熱に弱いという点には注意が必要となります。

転がり軸受、滑り軸受、そして特殊軸受けに大きく分類する事が出来ます。

特殊軸受けには気体軸受や磁気軸受などがありますが、その名の通り特殊な軸受構造になるので図示では割愛します。

転がり軸受には、2個の円筒の間に球を配置する玉軸受け(ボールベアリング)と、円柱や円錐を配置するころ軸受(ローラーベアリング)があります。

これらは比較的低コストですが、騒音を発生しやすいという点に注意が必要です。