| 目次 |

| ・固体と液体のあいだ=粉体 |

| ・粉体と粒体の違い |

| ・粉体の流れやすさってどう決まるの? |

| ・粉体を流すカギは空気? |

| ・まとめ |

| ・粉体は「流れにくい」ことがある? |

| ・粉体がスムーズに流れるには? |

| ・粉体の「詰まり」はなぜ起きる? |

| ・粉体の移送で使われる装置には? |

| ・まとめ |

固体と液体のあいだ=粉体

「粉体(ふんたい)」とは、目に見えないほど小さな粒(個体)がたくさん集まったもののことです。 たとえば、

・小麦粉

・片栗粉

・粉砂糖

・セメント

これらはすべて粉体です。

見た目は液体のように流れますが、1粒1粒は固体で、粉体は固体と液体の中間のような性質を持っています。

この特殊な性質が、工場などで取り扱うときにいろいろな工夫が必要になる理由です。

粉体と粒体の違い

粉体によく似た言葉に「粒体(りゅうたい)」があります。

・粉体:とても細かく、サラサラしている(直径が0.1mm以下)

・粒体:少し大きめで粒が見える(例:米、砂、ペレット)

粉体は粒体よりも軽くて舞いやすく、風などで飛んでしまうこともあります。

そのため、機械で移動させるときにも、飛散をどう抑制するか、など注意が必要です。

粉体の流れやすさってどう決まるの?

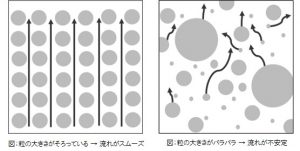

粉体が「スムーズに流れるかどうか」は、粒の大きさや形、混ざり方によって変わります。

たとえば、いろんな大きさの粒がバラバラに混ざっていると、空気の通り道があちこちにできてしまい、流れ方が不安定になります。

一方、同じ大きさの粒がきれいに並んでいると、空気の通り道もまっすぐで流れがスムーズになります。

このように、粉体の「流れやすさ(流動性)」は、粉の性質によって大きく変わるのです。

粉体を流すカギは空気?

粉体を空気の流れにのせて運ぶとき流動性の他にも、「粉(固体)と空気の割合」がとても重要になります。

この割合を「固気比(こきひ)」といいます。

・固気比が小さい:空気が多くて粉が少ない → サラサラ流れるけど、効率が悪い

・固気比が大きい:粉が多くて空気が少ない → 効率はいいけど、詰まりやすくなる

どのくらいの固気比がちょうどいいかは、粉の種類や運ぶ距離、使う装置の力によって決まります。

粉体移送を効率よく行うには、この「固気比」のバランスを見ながら、装置を調整することが大切です。

まとめ

粉体は見た目は単純でも、実はとても奥が深いものです。

粒の大きさや混ざり方、空気との関係によって、流れ方や運びやすさが大きく変わります。

工場で粉体を安全かつ効率的に移動させるには、こうした基本的な性質をよく理解しておくことが大切です。

粉体は「流れにくい」ことがある?

粉体は、サラサラ流れることもあれば、詰まってしまうこともあります。 これは、粉体が持つ特殊な性質が関係しています。

固体でありながら、液体のように見える粉体。でも、液体のように「いつも滑らかに流れる」わけではありません。

たとえば、粉が細かすぎたり湿気を吸ったりすると、かたまり(ブリッジ)になって出てこなくなることがあります。

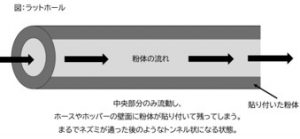

また、ホースの中で中心部しか流れず、周囲の流れが止まってしまう(ラットホール)こともあります。

粉体がスムーズに流れるには?

粉体をスムーズに流すには、いくつかのポイントがあります。

・粒の大きさが均一なこと(バラバラだと流れにくい)

・湿気が少ないこと(湿っているとくっつきやすい)

・空気が通りやすい空間があること

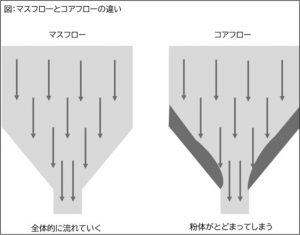

また、粉体の流れ方には大きく分けて以下の2つのタイプがあります。

マスフロー(全体が一緒に動く)

ホッパーやタンクの中の粉体が、壁に沿って全体的に流れ出る状態。

粉の古さや成分の偏りが起こりにくいです。

コアフロー(一部だけが動く)

中心だけが流れて、まわりはとどまってしまう状態。

出口の粉だけが先に出てしまい、混合成分が偏ることがあります。

粉体の「詰まり」はなぜ起きる?

粉体が詰まる原因には以下のようなものがあります。

・粒子がとても細かい(タルク、炭酸カルシウムなど)

・吸湿しやすい(砂糖、塩など)

・摩擦が強い、帯電しやすい(静電気)

また、粉体の通り道に角があると、そこに粉がたまって「デッドスペース」になり、詰まりの原因になります。

粉体の移送で使われる装置には?

粉体を安全に、そして効率よく運ぶためには、装置の設計も重要です。

・傾斜をつけて、自然に流れるようにする

・空気を吹き込んで、粉体を持ち上げるようにする

・バイブレーターで振動を加えて、粉を動かす

こうした工夫によって、粉体を詰まらせずに移動させることができます。

まとめ

粉体は、見た目以上に扱いが難しい素材です。

「なぜ詰まるのか?」「なぜ出てこないのか?」という問題は、粉体の性質を理解することで解決できます。

製造や食品、医薬品など、粉体を使う多くの現場では、こうした性質をもとに上手に移送する工夫が取り入れられています。

粉体のことを知ることは、モノづくりを支える大切な一歩なのです。